Jalan Ekonomi Konstitusi Indonesia:

Sungguhkah Kita Ingin Menjalankan Sepenuhnya?[1]

Oleh: Hendri Saparini, Ph.D[2]

Pendahuluan

Rasanya semua sepakat bahwa Indonesia saat ini menghadapi banyak masalah mendasar di bidang sosial ekonomi.

Pertama, masih rendahnya tingkat kesejahteraan sebagian besar masyarakat. Bila digunakan pendekatan jumlah keluarga yang masih layak mendapatkan Raskin (beras untuk orang miskin) sebanyak 19,2 juta keluarga. maka dengan rata-rata anggota per keluarga 4 orang, paling tidak saat ini jumlah orang miskin dan mendekati miskin minimal 40 juta orang. Lebih banyak dibanding data BPS yang sebanyak 32,5 juta orang (2009) dengan batasan pengeluaran Rp 200.262 per orang per bulan, atau Rp 6.675 (USD 0,725) per orang per hari. Dengan kata lain, bila digunakan indikator internasional USD 2 per orang per hari, maka jumlah orang Indonesia yang belum sejahtera akan jauh lebih besar.

Grafik 1. Distribusi Pengeluaran Penduduk

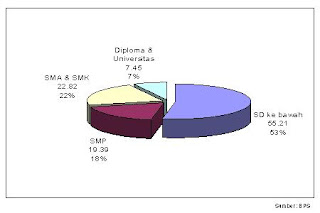

Rendahnya kesejahteraan tidak dapat dipisahkan dari masih tingginya angka pengangguran. Angka pengangguran BPS memang ’hanya’ 8,97 juta jiwa (7.87%) pada tahun 2009. Namun, masalah pengangguran di Indonesia tidak hanya pada jumlah tetapi juga definisi tentang bekerja yang sangat longgar. Definisi orang bekerja yang digunakan BPS dalam survei adalah orang yang bekerja minimal satu jam sehari dalam kurun satu minggu terakhir. Dengan definisi tersebut, tidak heran bila dari angkatan kerja yang telah bekerja, 69.5% berada di sektor informal. Untuk pekerja profesional dengan pendidikan dan ketrampilan yang tinggi mungkin waktu kerja satu jam bukan masalah karena pendapatannya dapat memenuhi kebutuhan hidup. Tetapi karena sebagian besar angkatan kerja Indonesia berpendidikan maksimal SD, maka orang Indonesia yang dikategorikan bekerja belum tentu memiliki penghasilan yang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.

Grafik 2. Tenaga Kerja Berdasarkan Pendidikan, 2009 (juta jiwa)

Kedua, masalah ketertinggalan Indonesia dibanding negara-negara lain, misal di ASEAN, yang memulai pembangunan dalam waktu yang hampir bersamaan. Dari indikator Human Development Index (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indonesia yang masih pada level 107 di tahun 2008. Jauh tertinggal dibanding Malaysia (63), Thailand (78) bahkan di bawah Filipina (105). Rendahnya IPM berarti pelayanan dasar (seperti pendidikan, kesehatan, air bersih) maupun daya beli masyarakat masih realtif rendah dibanding negara-negara ASEAN.

Demikian juga bila diukur dari PDB per kapita. Indonesia yang pada tahun 1960an sekitar USD 100, hampir sama dengan negara-negara tetangga, namun saat ini sudah jauh berbeda. Pada tahun 2008 Indonesia baru sekitar USD 2.246, Thailand USD 4.043 dan Malaysia USD 8.209 (World Bank). Belum lagi bila kita memasukkan data bahwa sebenarnya terjadi kesenjangan pendapatan, yang berarti sebagian besar kue ekonomi dinikmati secara tidak merata.

Ketiga, masalah rendahnya daya saing industri dan ketergantungan ekonomi yang semakin tinggi. Untuk pangan, Indonesia tidak hanya mengalami ketergantungan tetapi mungkin dapat dikatakan telah masuk pada food trap(perangkap pangan). Tujuh komoditas pangan utama nonberas sangat bergantung pada impor. Empat dari tujuh komoditas pangan utama nonberas, yakni, gandum, kedelai, daging ayam ras, dan telur ayam ras, sudah masuk kategori kritis. Meningkatnya ketergantungan pangan dapat dilihat dari naiknya volume impor pangan dalam bentuk komoditas, benih maupun bibit. Data BPS dan Kadin menunjukkan impor kedelai pernah mencapai 61% dari kebutuhan dalam negeri, gula 31%, susu 70% dan daging 50%.

Industri pengolahan pun akhirnya memiliki linkage bisnis yang rendah di dalam negeri dan memiliki ketergantungan impor terhadap bahan baku maupun bahan mentah. Memang masalah ini diawali dari syarat kebijakan liberalisasi oleh IMF yang dituangkan dalam Letter of Intent (LoI) di bidang pertanian sejak tahun 1998. Namun, kebijakan ini terus berlanjut sehingga peran pemerintah untuk menciptakan kedaulatan pangan semakin kecil. Ini sangat berkebalikan dengan negara-negara maju dimana peran negara di sektor pertanian tetap sangat besar sehingga produksi dan perdagangan pangan dunia semakin dikuasai negara-negara maju. Amerika Serikat dan Uni Eropa yang misalnya, memberikan subsidi pertanian agar komoditas yang dihasilkan para petani dapat memenangi persaingan di pasar dunia. Itulah sebabnya daya saing perusahaan multinasional (MNCs) Amerika Serikat dan Eropa semakin kuat dengan penguasaan industri hulu (sarana produksi pertanian) seperti benih atau bibit, pupuk, dan pestisida, maupun industri hilir (pertanian) seperti dalam industri pengolahan pangan. Jelas bagi kita bahwa setiap negara akan mengelola ekonomi berdasarkan perintah konstitusinya dan menomorsatukan kepentingan nasional. Saat krisis 2008, pemerintah AS memilih memberlakukan kebijakan proteksi antara lain kebijakan’buy American’ yang mengharuskan dana stimulus fiskal digunakan untuk membeli produk dalam negeri. Apakah kebijakan tersebut dapat disimpulkan AS telah berubah dan menolak pasar bebas? Tentu tidak sesederhana itu. Kebijakan tersebut diambil karena pemerintah berkewajiban untuk menyelamatkan ekonominya dan memprioritaskan kepentingan nasional diatas kesepakatan internasional yang melarang negara-negara melakukan kebijakan proteksi dalam menghadapi krisis. Setelah daya saing produk AS pulih, maka AS akan kembali mendorong liberalisasi ekonomi.

Grafik 3. Rasio Utang Pemerintah terhadap PDB

Untuk utang dalam negeri, tahun 2009 telah mencapai Rp 979 triliun. Pertumbuhan yang tinggi ini tidak mengherankan karena penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) setiap tahun terus bertambah karena untuk menggantikan pengurangan porsi utang luar negeri. Bahkan dalam lima tahun terakhir meningkat dari sekitar Rp 32 triliun (2004) menjadi sekitar Rp 175 triliun pada APBN 2009. Dengan pilihan pembiayaan defisit dengan Surat Utang Negara (SUN) dan dana obligasi mahal seperti Global Medium Term Note (GMTN) yang suku bunganya bahkan pernah mencapai 11% lebih, semakin mendorong masuknya gelombang hot money (dana jangka pendek) ke Indonesia, sehingga Indonesia menjadi surga serta permainan bagi para spekulator.

Grafik 4. Perkembangan Utang Pemerintah Pusat

Sudah saatnya bagi kita untuk mengkaji dengan kritis apakah garis pengelolaan ekonomi saat ini telah sejalan dengan amanah konstitusi UUD 1945. Mengapa, kondisi ekonomi justru semakin jauh dari cita-cita pembangunan seperti tercantum pada pembukaan UUD 1945?

Jalan Ekonomi Konstitusi

Setiap negara akan mengelola kebijakannya, termasuk kebijakan ekonomi, sesuai amanah dalam konstitusinya. Indonesia, sebagai negara berdaulat dan memiliki konstitusi UUD 1945, semestinya harus mengelola ekonomi berdasarkan pasal-pasal dalam konstitusi tersebut. Mengapa? Bila paradigma ekonomi yang dipilih berbeda dari konstitusi, maka akan menghasilkan pilihan kebijakan yang menyimpang pula dari garis konstitusi. Dalam paradigma ekonomi konstitusi, pengelolaan ekonomi akan memanfaatkan segala sumber daya nasional yang dimiliki. Baik sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya budaya, dan lain-lain yang dimiliki untuk diprioritaskan bagi kepentingan nasional untuk mewujudkan negara yang maju, mandiri dan berdaya saing tinggi.

Namun seringkali saat paradigma ekonomi konstitusi ditawarkan sebagai solusi, banyak kalangan meragukan bahwa konstitusi kita memiliki pengaturan yang jelas, tegas dan komplit tentang pengelolaan ekonomi. Sebagian lainnya menolak dengan alasan tidak ada landasan teorinya. Bahkan, sekelompok ekonom mengatakan kita tidak perlu terbelenggu romantisme masa lalu dengan mengkaitkan pengelolaan ekonomi dengan UUD 1945, karena kita telah memasuki era ekonomi global. Sekarang, tatanan global-lah yang menjadi referensi dalam pengelolaan ekonomi agar kita mendapatkan manfaatnya. Padahal semua negara tetap memegang amanah konstitusi dan kepentingan nasional dalam memenangi globalisasi.

Penolakan dan keengganan sekelompok kalangan untuk kembali pada konstitusi pada umumnya akibat keyakinan dan kekaguman yang berlebihan terhadap paradigma ekonomi liberal. Sebagian lainnya hanya karena ketidakpahaman atas paradigma ekonomi konstitusi. Padahal pengaturan ekonomi dalam konstitusi telah memiliki aturan yang jelas. Bahkan bukan sekadar pengelolaan ekonomi semata, tetapi pengelolaan ekonomi yang ditujukan untuk kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia dan mendahulukan kepentingan nasional. Konstitusi telah mengatur tugas negara dalam ekonomi sehingga pembangunan ekonomi menjamin bagi seluruh warna negara untuk ikut dalam kegiatan produksi dan dalam menikmati hasil produksi. Sayangnya, diskusi tentang paradigma ekonomi konstitusi ini memang masih sangat jarang dan bahkan tidak lagi dikenalkan di perguruan tinggi-perguruan tinggi yang mempelajari ilmu ekonomi.

Undang-undang Dasar 1945 memiliki Pasal 33 yang akan mengatur ekonomi. Namun, menurut hemat saya pembahasan pasal 33 tentang pengeloaan ekonomi seharusnya tidak dilepaskan dari pembahasan tentang tanggung jawab sosial pemerintah terhadap warga negara seperti menyediakan pendidikan, kesehatan, pangan, pekerjaan dan menjamin orang miskin. Dengan demikian, dalam UUD 1945 ada 6 pasal yaitu Pasal 23, 27, 28, 31, 33 dan 34, dimana keenam pasal tersebut harus dipahami secara menyatu dan tidak dipisah-pisahkan.

Pasal 23 ayat 1, menegaskan bahwa pengelolaan anggaran dan keuangan pemerintah harus diprioritaskan untuk kesejahteraan rakyat. Pasal 27 mengatur hak penghidupan dan pekerjaan yang layak bagi seluruh rakyat. Di pasal 28 c, menegaskan bahwa rakyat memiliki hak untuk dipenuhi hak-hak dasarnya. Pasal 31 mengatur hak rakyat atas pendidikan dan kewajiban negara untuk memberikan pendidikan setinggi-tingginya. Dalam pasal 33, ayat 1 tentang pengaturan ekonomi yang berbasis kebersamaan, ayat 2 menegaskan bahwa rakyat memiliki hak untuk ikut berproduksi dan ikut menikmati hasilnya agar mengalami peningkatan kesejahteraan. Sedangkan pasal 33 ayat 3 dengan jelas diuraikan bahwa negara harus menguasai berbagai sumber daya alam yang ada dan rakyat memiliki hak penuh atas kekayaan tersebut. Pada pasal 34, konstitusi menegaskan hak fakir miskin dan anak terlantar untuk mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar oleh negara. Bila keenam pasal tersebut dimaknai secara bersama, maka keberadaan pasal 33 yang mengatur negara harus menguasai sumber daya alam dan tidak diberikan penguasaannya kepada swasta dan asing karena tugas negara sesuai amanah konstitusi sangat banyak.

Namun, karena sumber daya alam tidak dimaknai sebagai kekayaan atau modal pemerintah, maka telah terjadi pergeseran paradigma yang menempatkan batu bara, minyak mentah, gas dan tambang lainnya hanya sekadar komoditas yang dapat dikuasai dan diperdagangkan secara bebas oleh swasta dan asing. Sebagai komoditas non strategis (sebagaimana baju, sepatu dll), barang-barang tambang akan dengan mudah dieksploitasi dan diekspor bila penjualan ke luar negeri dinilai memberi keuntungan. Seolah manfaat bagi rakyat cukup lewat peningkatan cadangan devisa, penciptaan lapangan meskipun bukan pekerja ahli atau dari pembayaran pajak dan royalti. Padahal faktanya, dengan pengelolaan yang terjadi saat ini, bagian pemerintah jauh lebih kecil dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh swasta.

Dengan kembali pada ekonomi konstitusi, berbagai kekayaan alam tambang akan dikembalikan sebagai modal pembangunan Indonesia dalam mewujudkan kemajuan dan kemandirian. Oleh karenanya kekayaan alam tersebut harus dikembalikan penguasaannya pada negara untuk dimanfaatkan sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat. Pertanyaanya, bersungguh-sungguhkah kita akan mengembalikan pengelolaan kekayaan alam sesuai dengan amanah pasal 33 ayat 3? Karena salah satu konsekwensinya kita harus berjuang untuk merevisi berbagai undang-undang pengelolaan SDA yang bertentangan dengan konstitusi. Undang-undang Migas No. 22 Tahun 2001 misalnya, paling tidak ada empat pasal yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi karena bertentangan dengan konstitusi. Namun, keputusan MK tersebut hingga hari ini belum ditindak lanjuti karena akan mengganggu kepentingan sekelompok elit asing dan dalam negeri yang selama ini mendapatkan manfaat besar dari liberalisasi SDA. Kita juga harus bersedia mengevaluasi undang-undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara (minerba) karena tidak mengatur pentingnya DMO (domestic market obligation) bagi kepentingan nasional. Juga harus bersungguh-sungguh melakukan koreksi terhadap Undang-undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal yang membebaskan kepemilikan asing di sektor tambang hingga 95% serta melakukan koreksi terhadap berbagai undang-undang yang telah disusun dengan paradigma liberal, seperti UU Kelistrikan, UU Air, dll. Mengembalikan ekonomi pada konstitusi juga berarti bersedia mengoreksi berbagai kontrak-kontrak tambang sehingga memberikan manfaat lebih besar bagi rakyat. Dengan terobosan-terobosan ini, akan ada potensi penerimaan negara baru yang lebih besar sehingga tidak lagi hanya bersumber pada pajak, privatisasi dan utang sebagaimana pakem Washington Consensus.

Pengelolaan kekayaan alam non tambang yang liberal dan tidak menempatkan kepentingan nasional sebagai prioritas juga harus dikoreksi. Pilihan kebijakan ini telah menjadikan Indonesia sebagai pemasok berbagai sumber daya alam mentah sebagai bahan baku industri dunia. Padahal pilihan ini akan merugikan kepentingan nasional. Pada saat memilih untuk mengekspor bahan baku dan bahan mentah maka pada saat itu pula Indonesia sedang mengekspor kesempatan kerja, memberikan nilai tambah dan menyerahkan peluang untuk meningkatkan pendapatan masyarakat kepada negara lain. Indonesia adalah penghasil rotan terbesar dunia namun saat ini pemerintah membebaskan ekspor rotan mentah. Memang kebijakan ini akan mendorong ekspor sehingga menguntungkan petani rotan. Secara nasional negara juga akan diuntungkan dengan sumbangan pertumbuhan ekspor yang tinggi sehingga akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Sepintas kebijakan ini seolah baik. Padahal, akibat dari liberalisasi rotan mentah telah mengakibatkan produsen barang dari rotan yang umumnya di wilayah Jawa, mengalami ketidakpastian harga dan pasokan bahan baku. Tentu petani rotan akan memilih untuk mengekspor karena permintaan dan pembayaran lebih pasti. Namun, sebagai konsekwensinya banyak industri mebel rotan kecil dan menengah nasional kesulitan bahan baku. Bahkan saat ini meubel rotan Indonesia telah kalah bersaing dengan produk dari negara-negara pengimpor rotan dari Indonesia.

Bila meyakini menciptakan lapangan kerja dan memberikan penghidupan yang layak pada pasal 27 dan 28 adalah amanah yang harus dijalankan, maka kebijakan yang dipilih dalam pengelolaan rotan akan berbeda. Melimpahnya produksi rotan di Kalimantan justru menjadi kesempatan untuk memantapkan posisi Indonesia sebagai produsen mebel rotan utama dunia yang pernah dicapai sebelum krisis. Pengembangan sentra-sentra industri produk rotan di daerah penghasil rotan dengan berbagai dukungan teknologi dari pemerintah akan menciptakan lapangan kerja yang besar, kesejahteraan petani dan perajin rotan akan meningkat karena nilai tambah dari pengolahan rotan akan terjadi dan dinikmati oleh rakyat di Indonesia. Kebijakan yang sama semestinya juga dapat dilakukan untuk kekayaan timah, coklat, dan lain-lain yang melimpah.

Pada pasal 33 ayat 2 ditegaskan bahwa seluruh rakyat Indonesia memiliki hak untuk ikut berproduksi. Konsekuensi dari ayat ini adalah bahwa seluruh rakyat harus memiliki akses sebesar-besarnya atas berbagai modal yang diperlukan untuk ikut serta dalam kegiatan ekonomi, baik akses terhadap modal kapital maupun modal ilmu untuk dapat memenangkan persaingan dalam ekonomi. Untuk modal pendidikan, pasal 31 menegaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pendidikan. Oleh karenanya, upaya mengembalikan kewajiban negara dalam menyediakan pendidikan terbaik bagi seluruh rakyat adalah hal yang harus dilakukan. Sesuai amanah konstitusi, bila negara harus memberikan akses yang sama bagi seluruh rakyat untuk ikut dalam kegiatan ekonomi maka tugas negara tidak hanya menyediakan pendidikan dasar dan menyerahkan pembiayaan pendidikan tinggi kepada rakyat. Pengurangan berbagai subsidi pendidikan menunjukkan lepasnya tanggung jawab negara dalam menyediakan pendidikan bagi rakyat. Akhirnya hanya masyarakat yang mampu memperoleh pendidikan tinggi yang akan memenangkan kompetisi. Bila akhirnya terjadi kesenjangan yang lebar, maka hal ini adalah konsekuensi logis yang harus terjadi. Liberalisasi pendidikan tidak hanya mengabaikan pasal 31 tetapi sekaligus juga pasal 33 ayat 2.

Pasal 23 UUD 1945 telah tegas menyatakan bahwa APBN untuk kesejahteraan rakyat dan pasal 34 mewajibkan pemerintah menanggung fakir miskin dan anak terlantar. Namun, kondisi saat ini ternyata masih jauh dari tujuan pasal tersebut karena kesejahteraan masyarakat masih menjadi masalah utama. Harus dipahami bahwa pelaksanaan pasal 23 dan 34 sangat terkait dengan pelaksanaan pasal-pasal sosial ekonomi yang lain dalam UUD 1945. Alokasi anggaran pada dasarnya turunan dari politik anggaran pemerintah di berbagai sektor. Pada saat pemerintah menjalankan kewajiban pasal 31 untuk menjamin setiap warga negara mendapatkan pendidikan terbaik, yang berarti tidak tetap memberikan subsidi pendidikan menengah dan tinggi, maka pelaksanaan amanah ini harus tercermin dalam alokasi dana pendidikan pada APBN. Pada saat pemerintah menjalankan kewajiban untuk menyediakan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi setiap warga negara sebagaimana pasal 27, maka dalam APBN akan tercermin dengan jelas alokasi anggaran untuk tujuan tersebut. Selama beberapa tahun terakhir, meskipun penciptaan lapangan kerja selalu menjadi program prioritas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahunan. Akan tetapi dalam APBN tidak pernah disebutkan berapa dan apa lapangan kerja yang akan diciptakan serta berapa anggaran yang dialokasikan. Ini terjadi karena penciptaan lapangan kerja dilakukan dengan pendekatan neoliberal yakni sekedar menciptakan iklim usaha yang baik dan menyerahkan penciptaan lapangan kerja pada swasta.

Pengelolaan SDA yang tidak dikelola sesuai pasal 33 akan berpengaruh terhadap APBN. Bila dilihat dari struktur APBN, terlihat seolah pemerintah telah mengalokasikan subsidi yang semakin besar untuk BBM, listrik dan pupuk. Oleh karenanya, agar tidak membebani keuangan negara maka subsidi-subsidi tersebut seolah layak untuk segera dipangkas. Padahal masalah sesungguhnya bukan semata pada besarnya alokasi APBN untuk dana subsidi. Tetapi perlunya subsidi energi akibat kesalahan dalam mengelola SDA energi. Untuk subsidi listrik misalnya, selama ini tarif dasar listrik (TDL) cenderung meningkat akibat bauran energi (energy mix) PLN yang berasal dari BBM sangat tinggi, mencapai sekitar 85%. Penyebabnya, karena pengelolaan sumber daya alam yang liberal telah mengabaikan pasal 33 dan mengakibatkan PLN tidak bisa mendapatkan jaminan pasokan gas dan batu bara. Tidak heran bila biaya bahan bakar PLN menjadi sangat mahal karena PLN harus membeli energi pada harga internasional. Selisih harga inilah yang kemudian dibebankan pada APBN sebagai subsidi. Semestinya, jika energi PLN didiversifikasi ke gas dan batubara serta ada jaminan penggunaan sumber daya alam energi untuk kepentingan listrik nasional, maka biaya produksi listrik dapat ditekan secara signifikan tanpa menambah subsidi.

Penutup

Enam pasal ekonomi dan sosial dalam konstitusi UUD 1945 yakni Pasal 23, 27, 28, 31, 33 dan 34 merupakan pasal-pasal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain dalam mewujudkan kemajuan dan kemandirian ekonomi serta kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Pasal 33 menegaskan bahwa 1) pengelolaan ekonomi harus berbasis kebersamaan, 2) seluruh rakyat memiliki hak untuk berproduksi dan menikmati hasilnya serta 3) menegaskan bahwa negara harus menguasai berbagai sumber daya alam dan memanfaatkannya untuk rakyat sebagai pemilik penuh atas kekayaan tersebut. Sementara lima pasal lainnya menjelaskan bahwa negara mempunyai tanggung jawab besar baik dalam menyediakan kebutuhan dasar, pendidikan, lapangan kerja serta dalam menjamin fakir miskin dan anak terlantar.

Namun, pengelolaan ekonomi Indonesia yang terjadi saat ini ternyata telah semakin jauh dari jalan ekonomi yang digariskan dalam konstitusi. Sejak krisis 1997/98 ekonomi Indonesia bahkan mengalami percepatan liberalisasi. Pilihan kebijakan ekonomi semakin fokus pada tiga hal yakni stabilitas makroekonomi dan disiplin anggaran lewat pengurangan berbagai subsidi; liberalisasi keuangan, perdagangan dan industri; serta privatisasi, yang sejalan dengan agenda ekonomi neoliberal. Dampak dari pengelolaan ekonomi ini telah mengurangi peran negara dalam memenuhi kewajiban-kewajiban konstitusinya terhadap rakyat. Kebijakan disiplin anggaran telah mengurangi berbagai subsidi, tidak hanya BBM tetapi juga pendidikan. Liberalisasi telah menempatkan kepentingan nasional bukan sebagai prioritas. Privatisasi juga telah mengaburkan peran strategis pemerintah untuk mengelola sektor-sektor strategis.

Indonesia adalah negara dengan kekayaan yang melimpah baik kekayaan alam, budaya, jumlah penduduk yang besar. Bila tidak ada koreksi kebiajkan, maka potensi yang besar akan habis tanpa ada manfaat besar yang dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Meskipun bukan hal mudah akan tetapi pengelolaan ekonomi harus segera dilakukan langkah-langkah untuk mengembalikan jalan ekonomi Indonesia pada jalan konstitusi.

Kita bersyukur pada hari ini, Nasional Demokrat mangambil langkah inisiatif untuk menyatukan dan mengajak semua pihak untuk melakukan koreksi terhadap pengelolaan ekonomi Indonesia. Besar harapan masyarakat bahwa bahwa Nasional Demokrat akan tegas dan konsisten untuk menjalankan semua konsekwensi berat yang muncul dari kesungguhannya untuk kembali pada jalan ekonomi konstitusi. Apabila tidak, maka cita-cita hanya tinggal cita-cita karena untuk mewujudkannya ada sederet agenda yang harus dijalankan agar tujuan untuk mengembalikan pengelolaan ekonomi pada jalan kontitusi segera terwujud.

Pertama, pengelolaan ekonomi tidak terlepas dari isu ekonomi politik yang didasarkan pada landasan negara. Isu ekonomi politik atau ekonomi politik menjadi kunci dalam mengoreksi jalannya ekonomi. Untuk itu perlu adanya kesepakatan nasional tentang politik ekonomi anggaran, politik ekonomi sumber daya alam, politik ekonomi pendidikan, politik ekonomi pangan, politik ekonomi kesehatan, dll. Dalam politik anggaran, pengelolaan anggaran bukan hanya sebatas bagaimana cara meningkatkan jumlah anggaran dan belanja negara, tetapi juga bagaimana merencanakan belanja sesuai dengan amanah konstitusi serta bagaimana strategi pembiayaannya sehingga sejalan dengan konstitusi.

Dari UUD 1945 pasal 23 dan 33, telah jelas bahwa prioritas anggaran adalah untuk kesejahteraan dan pembiayaan pembangunan didapat dari pengelolaan berbagai kekayaan alam. Oleh karenanya adalah sangat menyimpang saat anggaran belanja telah meningkat berkali-lipat tetapi kesejahteraan masyarakat tidak meningkat sebanding dengan peningkatan anggaran. Juga telah salah saat pembiayaan anggaran mengabaikan penerimaan yang maksimal dari sumber penerimaan dari kekayaan alam, tetapi cenderung bersandar pada pajak dan utang.

Politik pendidikan telah diatur dalam konstitusi dengan sangat jelas, yakni negara bertanggung jawab untuk menyediakan pendidikan sebaik-baiknya baik kualitas maupun kuantitas; dan setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang terbaik. Oleh karenanya kebijakan liberalisasi pendidikan yang melepaskan tanggung jawab negara dalam menyediakan pendidikan yang akhirnya memaksa rakyat berkompetisi untuk mendapatkan pendidikan jelas telah menyimpang dari garis konstitusi. Padahal pendidikan merupakan salah satu syarat yang akan menjamin bahwa seluruh rakyat telah mendapatkan modal dan kesempatan yang sama untuk ikut berproduksi. Jadi, anggaran pemerintah apakah akan diprioritaskan untuk mengurangi kesenjangan pelayanan pendidikan ataukah meningkatkan kualitas pelayanan yang lebih baik tetapi kemudian hanya dapat dijangkau oleh sebagian rakyat.

Kedua, melakukan konsolidasi pemahaman ini baik secara internal maupun secara nasional kepada seluruh masyarakat. Langkah ini tentu bukan pekerjaan mudah dan akan menuntut usaha yang tidak mengenal lelah. Terlalu banyak kelompok kepentingan baik di dalam dan luar negeri yang akan terganggu dengan langkah koreksi ini sehingga akan melakukan upaya untuk menghentikan upaya penyebaran pemahaman tentang perlunya Indonesia kembali pada jalan ekonomi konstitusi.

Ketiga, mengembalikan garis kebijakan ekonomi pada jalan ekonomi konstitusi menuntut perubahan secara komprehensif dan menyeluruh. Dalam pelaksanaannya, diperlukan rencana strategi dan kebijakan transisi baik langkah-langkah jangka pendek, menengah maupun panjang. Oleh karenanya perlu dilakukan kajian dan review terhadap kebijakan ekonomi. Sebagai contoh, ada langkah jangka pendek dan panjang untuk menggeser politik APBN untuk menuju jalan konstitusi baik langkah yang bersifat ideologis maupun praktis. Upaya mengurangi beban utang dapat dirinci menjadi langkah administratif dan finansial maupun langkah politik di dalam dan luar negeri. Demikian juga dengan koreksi terhadap berbagai kebijakan perundang-undangan yang telah menyimpang dari konstitusi. Ada solusi yang dapat dijalankan segera misal dengan menggunakan peraturan sementara maupun langkah mengkoreksi Undang-undang.

Keempat, dukungan parlemen menjadi salah satu kunci untuk melakukan perubahan ini. Oleh karenanya perlu penyamaan kesepakatan dan pemahaman termasuk juga mendorong DPR untuk proaktif dalam menjalankan agenda-agenda yang diperlukan. Koreksi terhadap aturan perundang-undangan atau pengurangan stok utang misalnya, memerlukan dukungan bahkan inisiatif dari DPR.

Diskusi yang digagas kali ini mudah-mudahan akan semakin melebarkan jalan dan menjadi pendorong bagi upaya-upaya mengembalikan pengelolaan ekonomi pada jalan ekonomi konstitusi yang telah dilakukan selama ini. Bukan sekadar wacana yang tidak berlanjut pada langkah-langkah konkrit dengan menjalankan agenda-agenda yang diperlukan karena memang memerlukan kerjakeras, usaha pantang menyerah, kesabaran, kesiapan strategi, dll. Semoga kita bersungguh-sungguh ingin mewujudkannya. ***

[1] Disampaikan pada Seminar National Pendahuluan “Restorasi Indonesia”, Nasional Demokrat, Hotel Borobudur, 1-2 Juni 2010.

[2] Pengamat Ekonomi, Tim Penulis Buku Ekonomi Konstitusi dan Anggota Pendiri Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI).